本文

急傾斜地崩壊対策事業について

急傾斜地の崩壊対策について

急傾斜地崩壊防止法において、急傾斜地の所有者等は、その土地の崩壊が生じないよう維持管理を行うこと、また、崩壊により被害を受けるおそれのある者は、その被害をなくしたり軽減したりするための措置を講ずることに努めるものと定められています。

一方、急傾斜地の崩壊に対する対策には多額の費用と高度な土木技術が必要となるケースが多いことから、広島県及び尾道市では、地域の皆さまの要望を受け、皆さまに代わって計画的に対策を実施しています。

急傾斜地崩壊対策事業を行う要件

広島県または、尾道市で行う急傾斜地崩壊対策事業については、次のとおり実施の要件があります。

次の要件に満たない場合には、急傾斜地崩壊対策事業を行うことができません。

| 広島県実施要件 | 尾道市実施要件 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| がけの状態 | 自然がけ(※1) | がけの状態 | 自然がけ(※1) | ||||

| がけの勾配 | 30度以上 | がけの勾配 | 30度以上 | ||||

| がけの高さ | 10m以上(※2) | がけの高さ | 5m以上 | ||||

| 保全人家(※4) | 10戸以上(※3) | 保全人家(※4) | 2戸以上 | ||||

| 事業費 | 7,000万円以上(※3) | 事業費 | 100万円以上 | ||||

※1 自然に形成された斜面

※2 要配慮者利用施設と市町の地域防災計画に位置付けられた避難路がある場合、急傾斜地の高さ5m以上

※3 市町の地域防災計画に位置付けられている避難路がある場合、保全人家5戸以上(事業費8,000万円以上)要配慮者利用施設がある場合、保全人家5戸以上

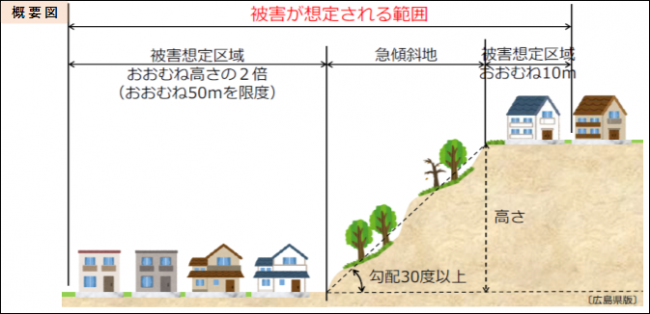

※4 急傾斜地が崩壊したときに被害が想定される範囲(被害想定区域内)にある人家

〔参考〕

土砂災害警戒区域は、斜面の勾配が30度以上、高さ5m以上の土地が指定されており、「土砂災害ポータルひろしま」<外部リンク>で確認できます。

急傾斜地崩壊対策事業へのご協力をお願いします

事業に対するご理解とご協力のお願い

急傾斜地崩壊対策事業は、地元の要望を受けて実施するものです。そのため事業実施に当たっては地元の皆さまのご協力が必要不可欠です。事業を円滑に進めるため、事業を要望される代表者の方は、主に次の内容を、関係する皆さまに説明し、同意書の取りまとめをお願いします。

○急傾斜地崩壊危険区域の指定と私有地内における危険区域の標柱・標識の設置について

○施設の設計に必要な現地調査・現地測量・地質調査を行うための土地の立入りについて

○工事を行う範囲とその隣接地における土地所有者を確定するための用地境界立会について

○工事を行う土地の無償借地について

○施設の設計や施工方法を任せていただくことについて

○工事に必要な土地の一時的な使用について

○工事を行う範囲における雨水の排水処理について

○完成後における水路清掃や除草等の施設周辺の日常的な維持管理を地元で行うことについて

○尾道市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成18年尾道市条例第17号)に基づき、分担金を事業着手前に納付することについて(下記表参照)

| 県が事業主体で施工する場合の事業費負担割合 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 内訳 | |||||

| 国 | 県 | 市 | 受益者 | ||

| 一 般 | 大規模斜面 | 45% | 45% | 6% | 4% |

| 公共関連(1) | 40% | 40% | 16% | 4% | |

| その他 | 40% | 40% | 12% | 8% | |

| 公共関連(2) | 大規模斜面 | 47.5% | 47.5% | 3% | 2% |

| その他 | 45% | 45% | 6% | 4% | |

| 市が事業主体で施工する場合の事業費負担割合 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 内訳 | ||||

| 県 | 市 | 受益者 | ||

| 一 般 | 40% | 40% | 20% | |

| 公共関連(1) | 45% | 45% | 10% | |

※1 公共関連(1)とは、被害想定区域内に公共の道路・河川等がある場合をいう。

※2 公共関連(2)とは、区域内に1級、2級の市道以上の道路・河川・鉄道・防災拠点(市庁舎, 支所・警察署,駐在所・消防署,消防屯所)・尾道市防災計画に位置付けられている避難場所がある場合をいう。

※3 大規模斜面とは斜面高が30m以上の場合をいう。

※4 市長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、分担金を減額し、または免除することができる。

尾道市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例より抜粋

〇事業実施までの流れ

(1)要望を頂いた後、市職員にて現地調査を実施(採択要件を満たしているか現地を確認します。)

(2)要望者(代表者)は、事業関係者へ事業の説明を行い、同意書の取りまとめを行う

(その際、分担金の納付方法について整理してください。)

(3)同意書の取りまとめ後、市へ急傾斜地崩壊対策事業施工要望書を提出

(4)事業の実施(工事及び業務の前に分担金を納付していただきます。)

1.測量設計業務委託の実施(事業該当斜面の所有者とその近接者にて境界確認を行います。)

2.工事の実施(複数年にかけて実施する場合もあります。)

※工事または業務完了時に、最終精算額にて分担金の追加徴収または還付する可能性があります。

完 成 例

○待受擁壁工

○ブロック積工

○吹付法枠工

急傾斜地崩壊対策事業と治山事業の違い

- 急傾斜地崩壊対策事業 ・ ・ ・ 宅地や人命保護を目的とした事業

- 治山事業 ・ ・ ・ 林地の復旧保護を目的とした事業

詳しくは、治山事業についてをご覧ください。