ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

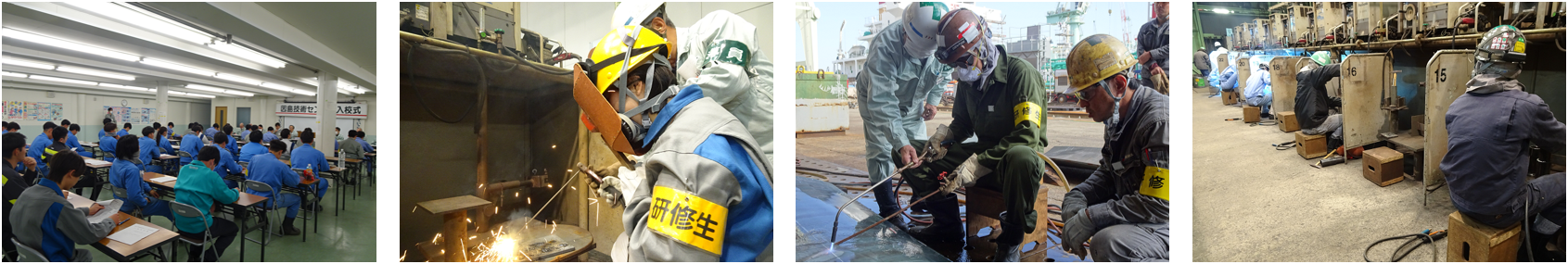

安全体感研修 Safety Experience Training

【重要】安全体感研修の申込方法が変わります!

因島技術センター運営協議会では事務の効率化及びデジタル化の推進を図るために

令和6年度春季開講(令和7年3月開講)の申込より

これまでのメールまたはFaxによる申し込みを「尾道市電子申請システム」<外部リンク>を利用した申込に統一します

詳細は「3.安全体感研修の申込方法」をご覧ください。

27項目の危険を疑似体験することのできる研修

因島技術センター安全体感研修とは

- 因島技術センター安全体感研修は、日常の作業の中に潜む「危険」を疑似体験していただき、

- 危険予知能力を高めていただくことを目的としています。

- 座学講義だけでなく、全国でも珍しい27項目のメニューを実際に「体験」することができることから

- 新人の教育から、一定の経験を得ている方の「危険」の再認識に採用されるなど人気の高い研修です。

- ★2023年に「安全体験・体感型施設」による教育・研修活動の中で、多くの企業に参考にしてもらいたい素晴らしい施設としてNPO法人リスクセンス研究会などで組織される「安全工学グループ」より「GSEF顕彰」が授与されました(GSEF:Good Safety Education Facilityの略称)

1.安全体感研修の概要

- 【開講時期】

- (1)定 期 開 講:7月、9月、11月、1月、3月の各中旬頃(各月で3日間の指定日で開講)

- (2)オーダー研修:10名以上の申し込みで希望日に開催

- 【研修時間】

- (1)午前の部: 8時30分~12時00分

- (2)午後の部:13時00分~16時30分

- 【受講対象者】

- 誰でも受講することが可能です

- 【研修定員】

- 午前の部または午後の部それぞれで20名程度(最少催行人数:3名)

- 【受講費用】

- 3,300円(税込み)

- 【研修会場(集合場所)】

- 因島技術センター(広島県尾道市因島土生町2418番地2 カナデビア株式会社因島工場内)

- 【持ってくるもの】

- (1)筆記用具、(2)作業服、(3)ヘルメット、(4)安全靴(短編靴の場合は足カバー)

- ※ヘルメットについては貸出が可能となりますので事前に事務局までご相談ください。

- 【その他】

- ・研修はすべて日本語にて行います。

- ・研修の申し込み状況によっては、受講日や受講時間の調整をお願いすることがあります。

- ・初任者研修開講期間中(4月1日~6月30日)は、安全体感研修を休止しています。

- ・研修会場までの工場内をバスや乗用車で移動することができます。(要申込)

2.安全体感研修のカリキュラム

1.座学講義

映像教材とテキストを用いて労働災害の種類や予防方法を学びます。

2.安全体感実習

- 因島技術センター安全体感施設へ移動し27項目のメニューを実際に体験します。

- ※座学会場から体感施設までは徒歩での移動となります(5分程度)

- 【体感メニュー(概要)】

- (1)高所作業の危険体感(9項目)

- (2)回転体の危険体感(1項目)

- (3)電気作業の危険体感(3項目)

- (4)玉掛作業の危険体感(4項目)

- (5)その他の危険体感(10項目)

3.安全体感研修の申込方法

1.定期開講の申込

- 尾道市電子申請システム<外部リンク>より申し込みを行ってください

- ※令和7年2月以降メールまたはFaxでの申し込みは受付けません。

- ※受講者が確定していない場合は、事前に受講日・受講時間をご連絡いただくことで

- 仮予約として枠の確保を行うことも可能です。

- 【参考】

- 電子申請システム操作マニュアル(定期講習編) [PDFファイル/1.64MB]

2.オーダー研修の申込

- (1)因島技術センター運営協議会事務局(0845-26-6212)へ事前にご相談ください。

- ※指導員が非常勤のため希望日での開催が可能か調整します

- (2)運営協議会事務局より開講の可否について連絡します。

- (3)尾道市電子申請システム<外部リンク>より申し込みを行ってください。

- 【参考】

- 電子申請システム操作マニュアル(オーダー研修編) [PDFファイル/1.68MB]

- オーダー研修用受講生名簿 [Excelファイル/15KB]

4.関連資料

- ・因島技術センター安全体感研修チラシ [PDFファイル/902KB]

- ・電子申請システム操作マニュアル(定期講習編) [PDFファイル/1.64MB]

- ・電子申請システム操作マニュアル(オーダー研修編) [PDFファイル/1.68MB]

- ・オーダー研修用受講生名簿 [Excelファイル/15KB]

- ・因島技術センターアクセスマップ [PDFファイル/845KB]