本文

地震に対する備えをしましょう!

日本は、世界でも有数の地震多発国です。尾道市でも、甚大な被害を伴う最大想定震度6強の地震が発生することが想定されています。

自分の家族や大切な命を守るためにも、今すぐ地震への備えを始めましょう。

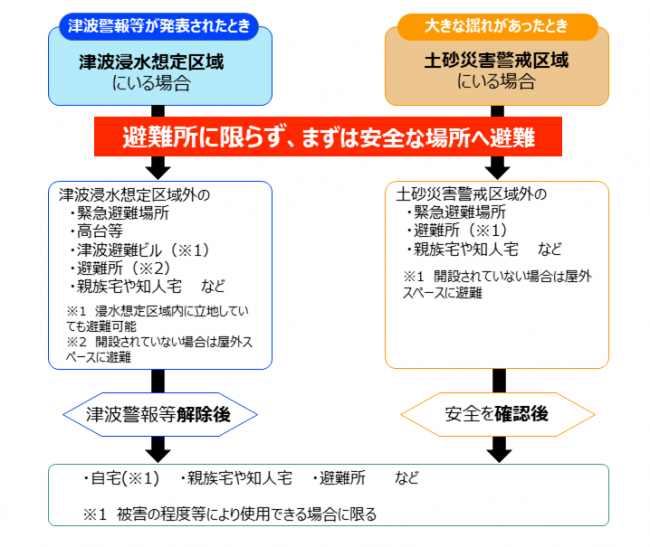

また、地震により津波が発生した場合には津波の浸水想定区域からはすぐに避難が必要です。大きな揺れがあったときは、地震による土砂災害が発生するおそれもあるため、土砂災害警戒区域からも避難が必要となる場合があります。

外出時も含めて、緊急地震速報や津波情報が受け取れるようにしておきましょう。

地震への備え

地震による現象で一番最初に影響を受けるのは、「揺れ」です。まずはこの揺れに耐え得る環境をつくっておくことが重要となります。避難をしたり、その後の生活のことを考えたりするのは、揺れがおさまった後に行うことで、すべては揺れに耐えられたことが前提となります。

地震による現象で一番最初に影響を受けるのは、「揺れ」です。まずはこの揺れに耐え得る環境をつくっておくことが重要となります。避難をしたり、その後の生活のことを考えたりするのは、揺れがおさまった後に行うことで、すべては揺れに耐えられたことが前提となります。

揺れに対しては、家屋の耐震化をしたり、家具の固定をしたりといった備えが必要となります。地震の対策として一般的に知られていることですが、こうした基本的な事項を着実に行っておくこと以外に、揺れに対する備えの近道はありません。

・家屋の耐震診断、改修工事を行いましょう。

・家具の固定を行いましょう。落ちてきそうな物は移動させておきましょう。

・倒れてくるものや落ちてくるものがない、安全な場所で過ごしましょう。

・丈夫な机の下など、地震が発生したときに安全を確保できる場所を用意しましょう。

・いざという時の集合場所や連絡方法を家族で話し合って決めておきましょう。

・防災用品(備蓄品・非常持ち出し品)を準備しておきましょう。

→[リンク]非常持ち出し品・備蓄品を準備しよう

・自宅の災害リスクを確認しましょう。

→[リンク]尾道市WEB版ハザードマップ

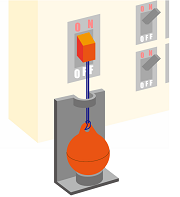

・感震ブレーカーを設置して、地震火災の発生を抑えましょう。

→感震ブレーカー普及啓発チラシ(経済産業省) [PDFファイル/619KB]

通電火災と感震ブレーカー

大きな地震が発生すると、必ずと言っていいほど火災が発生します。揺れを原因として直後に発生する火災もありますが、時間がたった後に発生する火災もあります。

電気ストーブを使用している時に地震が発生し、燃えやすいものが電気ストーブの上に落ちてきた状態を考えてみてください。地震による停電で、電気ストーブのスイッチが切れたかのように見えます。

電気ストーブを使用している時に地震が発生し、燃えやすいものが電気ストーブの上に落ちてきた状態を考えてみてください。地震による停電で、電気ストーブのスイッチが切れたかのように見えます。

では、この状態で電気が復旧したらどうなるでしょうか。スイッチの入ったままの電気ストーブは電気が復旧すると再び加熱を始めます。上に重なった燃えやすいものから発火のおそれがあります。

ほかにも、地震による落下物などにより電源ケーブルが破損し、その箇所から発火をするおそれもあります。これは暖房器具に限らず、すべての電気機器で発生するおそれがあります。

このような通電火災を防ぐためには、ブレーカーを落としておく必要があります。ただし、急いで避難が必要な混乱した状態では、忘れてしまう可能性もあります。また、外出中であればブレーカーを操作することはできません。

このような通電火災を防ぐためには、ブレーカーを落としておく必要があります。ただし、急いで避難が必要な混乱した状態では、忘れてしまう可能性もあります。また、外出中であればブレーカーを操作することはできません。

揺れを感知して、自動的にブレーカーを落とすのが感震ブレーカーです。後付けもできるタイプなど、様々なものが販売されています。

(イラストは後付けできる簡易タイプの例です)

地震が発生したら

緊急地震速報

緊急地震速報を聞いたら、すぐに身の安全を確保!

緊急地震速報を聞いたら、すぐに身の安全を確保!

緊急地震速報の受信手段:テレビ・ラジオ放送・尾道防災ラジオ・携帯電話(緊急速報メール) など

緊急地震速報は震源からの距離等の影響を受けます。震源が近い場合は、緊急地震速報よりも揺れのほうが早く到達することもあります。「緊急地震速報が鳴る」または「揺れを感じる」のどちらかがあった場合は、すぐに身の安全を確保しましょう。

身の安全を確保する

<家の中にいる場合>

大きな家具から離れた丈夫な机の下などに潜り、頭をしっかり守りましょう。

大きな家具から離れた丈夫な机の下などに潜り、頭をしっかり守りましょう。

また、避難経路を確保するため、近くの扉は開けておきましょう。

揺れが収まったら、地震による二次災害の対策を行い、避難が必要な場合は避難しましょう。

避難をする際は、非常持ち出し品を持ち、ブレーカーの電源を落として避難しましょう。

すべての行動を落ち着いて実施するよう心がけましょう。

火を使っているときは

調理器具等を使用している場合は、無理に火を消そうとはせず、落下のおそれのある鍋等から離れてください。

調理器具等を使用している場合は、無理に火を消そうとはせず、落下のおそれのある鍋等から離れてください。

正常に作動している器具であれば一定の揺れ以上で火は自動的に消えます。器具が正しく作動するために、定められた点検を受けましょう。

石油ストーブにも揺れを感知して消火をする機能が備えられています。ただし、ストーブの上にやかん等を置いている場合、落下し火傷をしてしまう危険性があります。

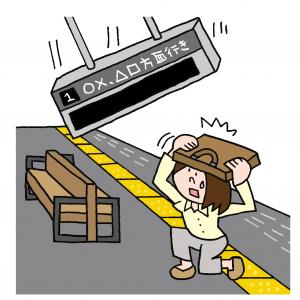

<屋外にいる場合>

ブロック塀や看板など倒れたり落下したりするものから離れ、カバンなどで頭を守るようにしましょう。

ブロック塀や看板など倒れたり落下したりするものから離れ、カバンなどで頭を守るようにしましょう。

また、地下街や地下駅構内にいるときに地震に遭った場合は、閉塞感から地上にいるときよりパニックになりやすいです。

非常口に向かって人が押し寄せ危険な状況になり得ます。

一か所に殺到せず、冷静に地上へ避難しましょう。

地震・津波情報の入手

揺れがおさまったら、情報を入手しましょう。震源が海底の場合は、津波のおそれがあるため、特に震源の情報は重要です。

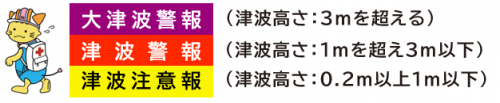

津波の到来のおそれがある場合には、数分で「津波警報等(津波注意報・津波警報・大津波警報)」が発表されることとなっています。

「広島県」に「津波警報等が発表」されたら、津波浸水想定区域からは全員避難が必要です。

津波警報等の発表が避難の合図です。避難情報が出るのを待たず、すぐに行動を開始してください。

避難を考えるときに

避難所と緊急避難場所

| 避難所 |

避難をし、一定期間避難生活を送ることを想定した施設です。(屋内) |

|

|

注意 事項 |

地震の際には、建物の安全確認などの準備が整ってから、開設されます。地震発生直後に開設されるものではありません。 |

|

| 緊急避難場所 | 津波・火災などから緊急的に避難をする場所です。(屋外) | |

| 津波避難ビル |

津波浸水想定区域の外に避難できなかった場合に、緊急的に避難をする建物です。 |

|

|

注意 事項 |

まずは、浸水想定区域の外に避難することを考えてください。 | |

避難所や緊急避難場所は、対応できる災害の種類が決められています。対応している災害の種類については、下記のリンクより確認してください。

「まずは安全を確保する」

津波や地震による土砂災害からの避難は、まずは避難先を避難所や緊急避難場所だけに限定せずに、近い場所で安全が確保できるところに避難する必要があります。

◇津波

津波の到来が予想される場合には、地震発生後数分で津波警報等(津波注意報・津波警報・大津波警報)が発表されます。

地震の揺れがおさまったら、震度や震源の情報と合わせて、津波警報等が発表されているか確認しましょう。

津波警報等が発表されている場合、津波の浸水想定区域の中にいる方は、すぐに避難が必要です。

津波による潮位変動は繰り返し起こります。津波警報等が解除されるまでは、浸水想定区域に近づかないでください。

◇土砂災害

地震の発生により、土砂災害が発生することもあります。ハザードマップに色がついている所(土砂災害警戒区域)はその可能性が高くなります。

色が着いていない所が安全とは限らず、また色が着いているからと言って必ず発生するものとも限りませんが、色が着いている所が、着いていない所よりも危険性が高いことは事実です。

特に土砂災害警戒区域の中にいる方は、地震の揺れがおさまったら、土砂災害に警戒してください。危険な場合はすぐに避難が必要です。

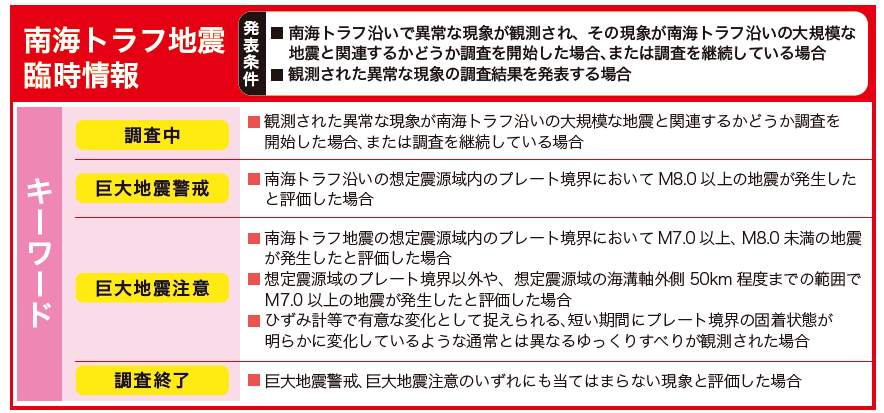

南海トラフ地震臨時情報とは

「南海トラフ地震臨時情報」は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合や、地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合などに気象庁から発表される情報です。南海トラフ地震の想定震源域内でマグニチュード6.8以上の地震等の異常な現象を観測すると、まず、「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表されます。

その後、専門家等による臨時の「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」が開催され、その調査結果を受けて、該当するキーワードを付した臨時情報が発表されます。

出典:マンガで解説!南海トラフ地震その日が来たら・・・(リンク)<外部リンク>

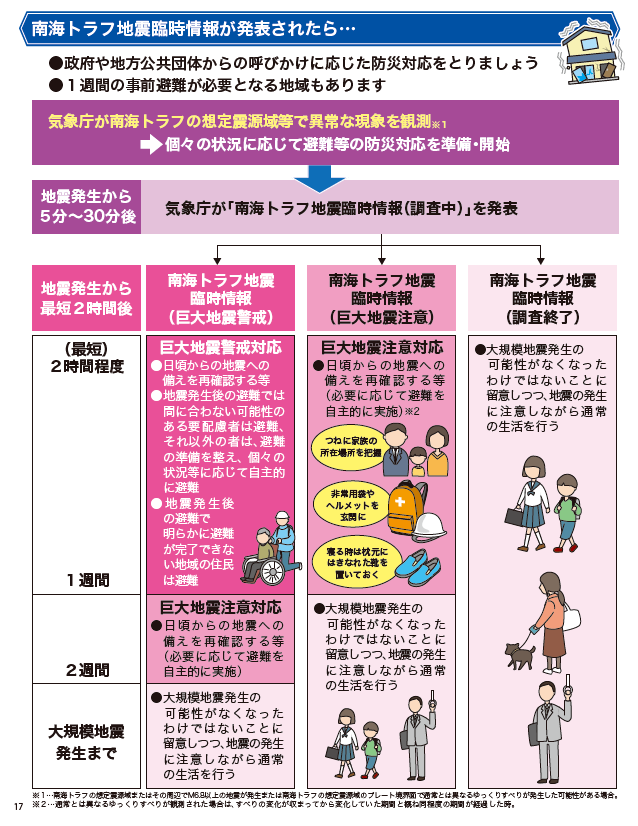

南海トラフ地震臨時情報が発表されたら

出典:マンガで解説!南海トラフ地震その日が来たら・・・(リンク)<外部リンク>

関連情報リンク

・南海トラフ地震情報(気象庁)<外部リンク>

・南海トラフ地震臨時情報が発表されたら!(内閣府)<外部リンク>

・高潮・津波災害ポータルひろしま<外部リンク>

・土砂災害ポータルひろしま<外部リンク>

広島県地震被害想定調査報告書について

広島県では、平成25年10月に取りまとめた「広島県地震被害想定調査報告書」について、国の新たな被害想定や、近年発生した地震による知見などを踏まえ、令和7年10月に見直しを行いました。

この度の被害想定においては、堤防の耐震性や建物の詳細な分布、地質情報など、より詳細なデータが反映され、尾道市の被害想定についても見直しが行われています。

尾道市における被害想定の概要

○地震動について

震度6強の面積割合が減少し、震度5強や震度6弱の面積割合が増加しました。

【南海トラフ巨大地震が発生したときの広島県内の震度予測結果】

※調整中:尾道市内の震度予測結果の詳細な図を作成し、掲載する予定です。

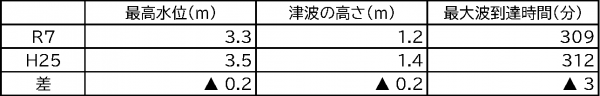

○津波の高さ、到達時間について

大きな変動はありません。

※最高水位:津波の高さに最高潮位の影響を加えた水位。

※最大波到達時間よりも前に、第一波の津波が到達する場合があります。

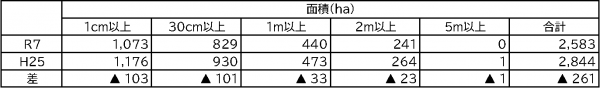

○津波による浸水深について

浸水深ごとの浸水面積が全体的に減少しています。

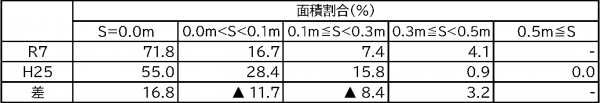

○液状化による沈下量について

沈下する面積は減少していますが、0.3m以上沈下する面積が増加しました。

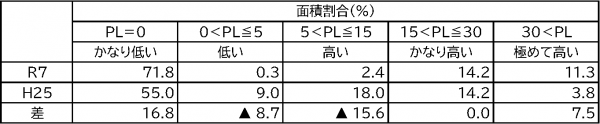

○液状化のPL値(液状化のしやすさ)について

液状化しにくい面積が増加していますが、「極めて高い」面積も増加しました。

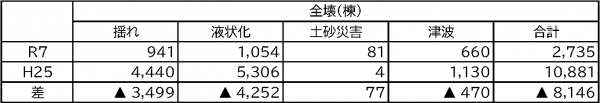

○建物被害(全壊)について

合計で約7割5分減少しました。

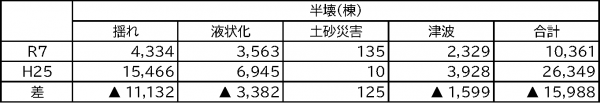

○建物被害(半壊)について

合計で約6割減少しました。

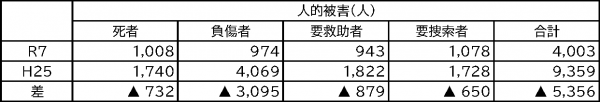

○人的被害(死者・負傷者・要救助者・要捜索者)について

合計で約6割減少しました。

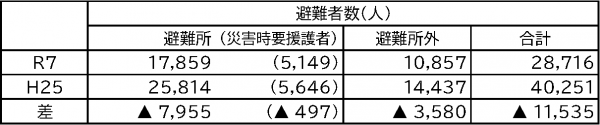

○避難者について

避難所への避難者は約3割、避難所以外への避難者は約2割5分減少しました。

※地震発生の当日および1日後までを想定。

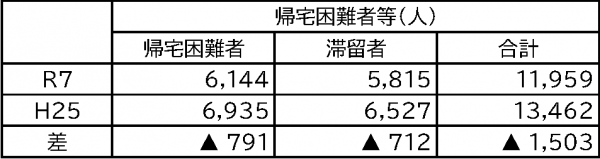

○帰宅困難者等について

帰宅困難者、滞留者ともに約1割減少しました。

※昼12時の時間帯を想定。

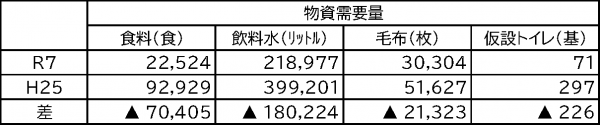

○物資需要量について

避難者数の減少に伴って、全体的に減少しました。

※地震発生の当日および1日後までを想定。

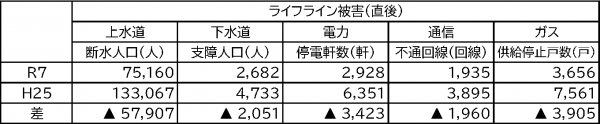

○ライフライン被害

全体的に約4割から5割減少しました。

関連情報

●広島県地震被害想定調査報告書(広島県)<外部リンク>

●広島県津波浸水想定図(広島県)<外部リンク>